飞象原创(高靖宇/文)随着今年政府工作报告首次将6G技术纳入未来产业培育核心框架,标志着6G已从实验室概念跃升为国家战略性新兴产业,中国在全球下一代移动通信技术的角逐中再次按下快进键,一场围绕"全域覆盖、万物智联"的通信革命正悄然拉开帷幕。

6G进入“标准元年”

2025年被视为6G“标准元年”,预计2029年完成标准制定,推出基本产品,2030年左右实现试商用和商用。

世界主要经济体正围绕2030年商用目标加速布局,各国均积极开展6G技术研发,试图抢占战略制高点,全球领域的6G研发已成为新一轮科技革命和产业变革的新焦点。美国Next G联盟、欧盟Hexa-X项目、美国Next G联盟、韩国6G Forum、日本XGMF以及印度Bharat 6G联盟等,通过战略制定、资金支持、项目研发等形式推动6G研究工作。可以说,6G标准正加速迈入“标准争渡”阶段。

当前,中国正加速推进6G产业发展。早在2019年就设立6G研究组织IMT-2030(6G)推进组,推动ITU面向6G定义了6大典型场景和15个性能指标。2025年6月,中国将启动6G的技术标准研究,并计划在2029年完成第一个版本的技术规范,标志着6G技术研发进入关键技术攻关阶段。

各国在抢占6G战略制高点的同时,也让全球6G标准面临分裂风险,在2025全球6G技术与产业生态大会期间,与会专家均强调6G标准化制定国际合作的重要性。

中国工程院院士邬贺铨表示,与研究5G时相比,如今国际形势发生了显著变化,一些国家不仅在贸易领域对中国施加限制,在移动通信标准化进程中也出现了诸多不确定因素,形势愈发严峻。科技交流与合作的受阻、供应链的断裂以及市场的封锁,都对形成全球统一标准构成了巨大挑战。如果市场被割裂,将导致通信成本上升。他呼吁,6G的研发面临巨大的创新空间和挑战,需要全球同行加强合作。6G不仅仅服务于消费领域,还涉及民生和多个行业,这要求通信行业与其他垂直行业进行跨界协作。

“今年作为6G标准化元年,在技术方面达成共识尤为重要。”中国科学院院士,紫金山实验室主任、首席科学家尤肖虎期待通过大会向全球释放积极信号,倡导国际合作,“移动通信系统是全球性的,如果全世界能达成协议,制定统一标准,可以大大降低用户和制造商的成本。”

6G+AI打开想象新空间

随着全球6G研发进入加速期,通信与人工智能(AI)的深度融合正成为技术演进的核心方向。在2025全球6G技术与产业生态大会上,与会专家普遍认为,6G不仅是通信速率的跃升,更将通过内生智能重构移动通信的底层架构,开启"网络无所不达、算力无所不在"的智能时代。

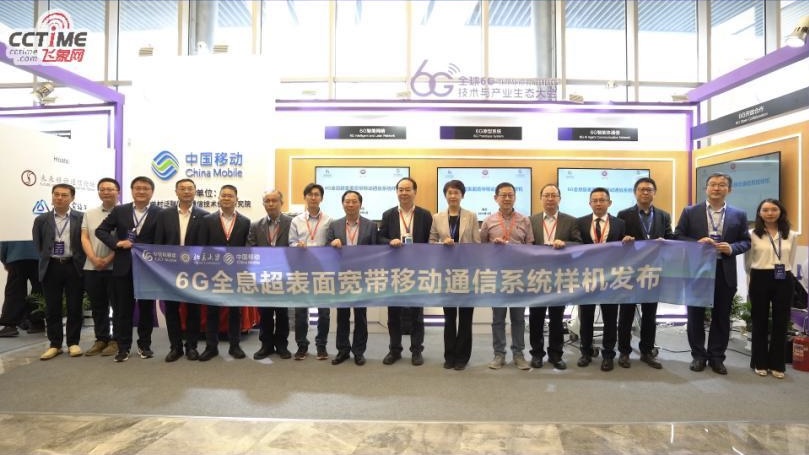

中国工程院院士、北京邮电大学教授张平团队此前基于通信与智能融合的多项关键技术,搭建了国际首个通信与智能融合的6G外场试验网。这是国际首个开放的联合研发、测试验证环境。会上,他表示,通信与智能的深度融合,将创建更加智能、更具适应性的网络生态系统。未来的通信将是物理世界的人机物,加上数字世界具有自主能力或者是自由人意识的智能体,两者一体化工作。

传统通信网络主要解决信息传输问题,而6G将引入AI作为网络"智慧中枢"。通过分布式AI算法,6G网络可实现动态频谱分配、智能反射面优化、超低时延调度等功能。

中信科移动创新中心智能通信研究部经理吴建峰指出,6G+AI有三方面较为重要的方向:一是数字孪生,打通物理世界和数字世界,可解决数据问题、压缩模型的迭代周期、快速优化资源配置效率等;二是Agent,对通信网络进行高效运维、智能调度和资源优化,提升网络的整体性能和用户体验;三是构建AI原生网络架构,支持端到端分布式架构。

中兴通讯高级系统架构师朱少豪表示,6G可带来全栈式AI架构的重塑,将会为人工智能世界打造一个架构基础,从5G-A到6G将会出现一个无缝的迁移,无处不在的连接将会真正得到实现。

面向未来,AI与通信融合机遇巨大但挑战不可忽视。邬贺铨院士指出,在6G时代,人们对人工智能寄予了很高的期望。然而,人工智能需要强大的算力支持,而数据采集和计算需要时间,与通信实时性的要求存在矛盾。如何在满足复杂度和实时性需求的前提下充分发挥人工智能的作用,是一个新的挑战。

中国移动集团首席专家、6G总监、中关村泛联院首席科学家刘光毅认为,我们既不要高估未来AI的应用和发展前景,也不应该低估它的潜力。对于6G网络设计来说,明智的做法是如何更好地支持各种各样AI的应用。